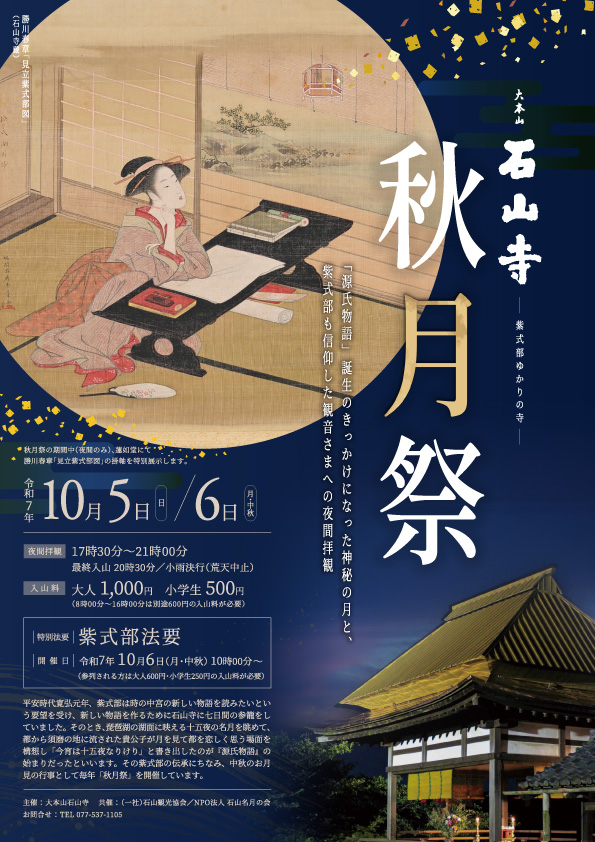

紫式部も愛した「石山の秋月」を見ながら、風流な夕べのひとときを<開催期間 2025年10月5日(日)・6日(月・中秋)>

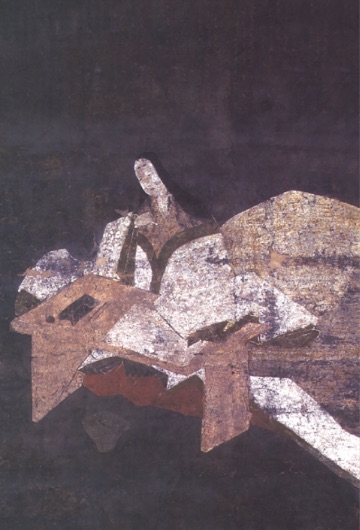

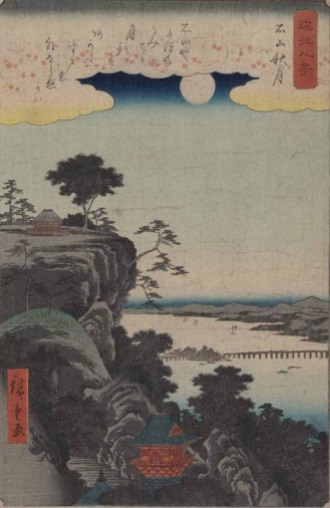

紫式部が参籠し、湖面に映える十五夜の月を眺め、『源氏物語』の構想を練ったと伝わる石山寺。近江八景のひとつ「石山の秋月」には月見亭が描かれ、月の名所としても知られています。平安時代から伝わるお月見の名所、石山寺では中秋の名月にあわせて「秋月祭」を開催しています。

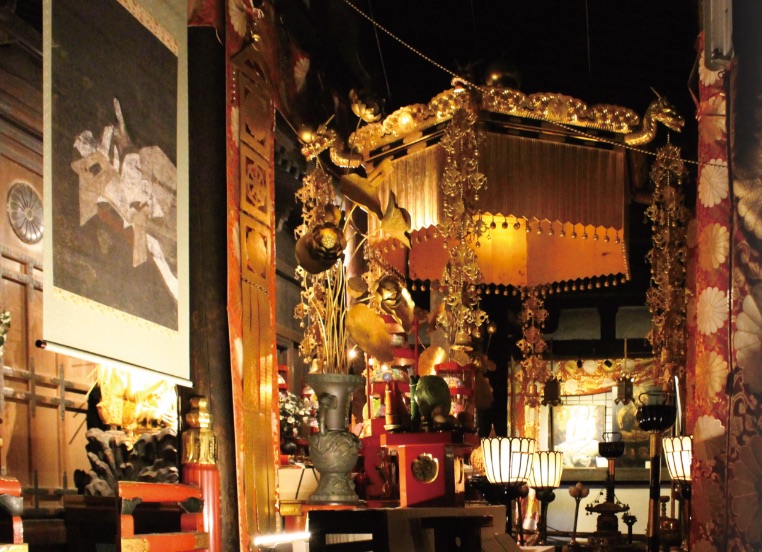

期間中は、行燈でライトアップされた幽玄な世界が広がる境内と、本堂などで源氏物語に関連した催しを行い、秋の夜を美しい音色で彩ります。

行事概要 一般参加可

| 期間 | 2025年10月5日(日)・6日(月・中秋) |

|---|---|

| 時間 | 午後5時30分〜午後9時(最終入山午後8時30分) ※小雨決行(荒天中止) |

| 会場 | 石山寺境内一帯 |

| 入山料 |

一般 1,000円/小学生 500円(午後5時30分〜午後9時)

|