平成14年(2002)、石山寺創建より1250年を記念して、勅封の本尊 如意輪観世音菩薩が特別に御開扉されました。そのとき、本尊の背面の木製厨子が存在することが確認され、内部から仏像四軀と水晶の五輪塔が発見されました。

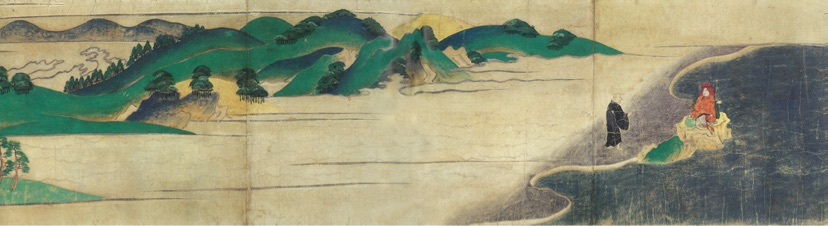

この4軀の仏像には火中した形跡があり、『石山寺縁起絵巻』第四巻五段の詞書に「本堂が焼失したが、本尊は煙の中から飛び出され、池の中島の柳樹の上に光り輝いて止まっておられた」とある仏像はこのうちの一軀であると考えられます。

また、厨子にも、四軀の仏像は「古像」(承暦2年(1078)本堂火災により罹災した塑像の本尊)の堂内に納められていたもので、うち1軀は「往古の霊像」(聖徳太子二生の御本尊)と思われること、寛元3年(1245)にこの像を修理し終わったため安置することなどが書かれています。このことから、これらが鎌倉時代に補修され、胎内に納入されたことがわかります。

4軀の仏像のうち、1軀は如来像、他3軀は菩薩像であり、3軀の菩薩像は「観世菩薩」と名付けられました。これは、『正倉院文書』において石山寺の本尊を「観世菩薩」としていることにちなみ、平成28年(2016)の御開扉の際名付けられたものです。銅造であり、それぞれ制作年代と作風が異なり、石山寺の歴史を知るために大変貴重なお像です。